Malnutrition Awareness Week

Prévention et prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée

La Semaine de sensibilisation à la dénutrition (Malnutrition Awareness Week - MAW) se déroule, cette année, du 17 au 23 novembre 2025. L'événement, organisé dans près d'une vingtaine de pays, est dédié à la sensibilisation, l'information et la collaboration autour de la prévention et du traitement de la dénutrition liée à l’âge et/ou à la maladie, et ses impacts importants sur le bien-être des personnes et la santé publique.

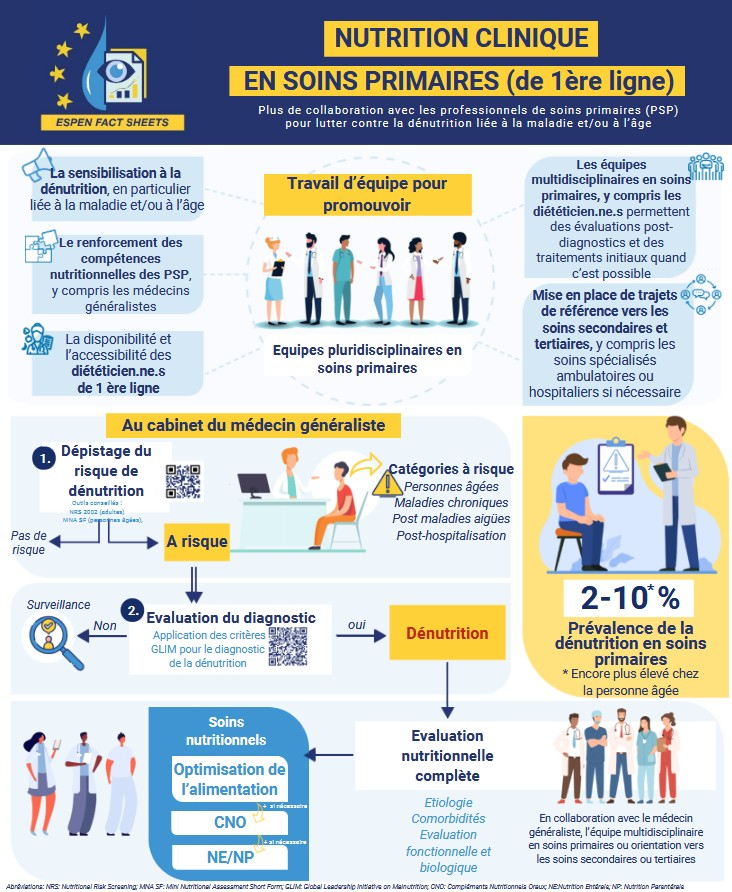

Cette année, BeONCA souhaite sensibiliser particulièrement tous les intervenants en soins primaires, dits de première ligne, en ciblant principalement la dénutrition du sujet âgé. En effet, le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans est en augmentation en Belgique, comme c’est le cas dans de nombreux pays industrialisés. Par ailleurs, le risque de développer une affection aiguë ou de souffrir d’une maladie chronique et/ou dégénérative est plus élevé au sein de cette tranche d’âge.

Cette année, BeONCA souhaite sensibiliser particulièrement tous les intervenants en soins primaires, dits de première ligne, en ciblant principalement la dénutrition du sujet âgé. En effet, le pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans est en augmentation en Belgique, comme c’est le cas dans de nombreux pays industrialisés. Par ailleurs, le risque de développer une affection aiguë ou de souffrir d’une maladie chronique et/ou dégénérative est plus élevé au sein de cette tranche d’âge.

A ce jour, on estime que 13% des nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez des patients âgés de plus de 80 ans ; ce pourcentage va augmenter dans la prochaine décade. La dénutrition liée en partie au vieillissement et en partie à la maladie est donc plus fréquente chez les personnes âgées. La dénutrition a un impact sur le pronostic du patient, la tolérance aux traitements et sur la qualité de vie. Dépister et prévenir la dénutrition doit être intégré à la prise en charge globale de chaque individu.

Cet article est inspiré d’un article de revue publié en 2025 dans le New England Journal of Medicine.

Définition de la dénutrition

Il est important de définir les termes car il existe une ambigüité entre les termes dénutrition et malnutrition.

La malnutrition (terme utilisé en anglais pour parler de dénutrition, il conviendrait de parler d'undernutrition) englobe différents désordres nutritionnels comme cela a été bien définis par l’ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Le terme malnutrition comprend la dénutrition protéino-calorique, sarcopénie/fragilité, l’excès de poids ou obésité, les carences nutritionnelles spécifiques type carence en fer, le syndrome de renutrition inappropriée.

La dénutrition correspond à un déséquilibre entre les apports nutritionnels et les besoins énergétiques, causant une altération des fonctions de l’organisme, une diminution des capacités physiques et mentales, ce qui impacte le pronostique global du sujet et sa qualité de vie. Chez le sujet âgé, la dénutrition va altérer ses capacités physiques et cognitives, augmenter le risque de complications comme des chutes ou effets secondaires inhérents aux traitements, prolonger la durée d’hospitalisation, diminuer la qualité de vie et augmenter les coûts des soins de santé.

Il importe de préciser que le terme malnutrition ne signifie pas ‘mauvaise alimentation ‘, même si une alimentation inadéquate peut contribuer à une dénutrition. Les termes ont leur importance.

La dénutrition (dénutrition protéino-calorique selon l’International Classification of Diseases,11th Revision) peut être liée soit à une maladie (aiguë ou chronique), soit à d’autres causes comme une difficulté d’accès à la nourriture (comme c’est le cas dans les conflits ou les modifications climatiques) ou encore les désordres psychologiques (anorexie) ou facteurs socio-économiques.

Épidémiologie de la dénutrition

La dénutrition est fréquente chez les sujets âgés, et son incidence augmente avec l’âge. Les critères de dénutrition utilisés à ce jour chez la personne âgée sont variables d’une étude à l’autre. Néanmoins, le Mini Nutritional Assessment (MNA) est l’outil de dépistage spécifique pour les personnes âgées de plus de 65 ans le plus utilisé en Belgique et dans le monde. En utilisant cet outil, on estime que la dénutrition touche 3% des sujets âgés vivant à domicile, 22% des patients hospitalisés et 30% des sujets vivant en maisons de soins (de vie). Ces chiffres correspondent à une enquête récente réalisée par Sciensano en Belgique.

Le Mini Nutritional Assessment est l’outil de dépistage spécifique pour les personnes âgées de plus de 65 ans le plus utilisé.

Si on utilise les critères GLIM de dénutrition proposés par les sociétés internationales, l’incidence est davantage élevée, atteignant 7 à 13% dans la population âgée vivant à domicile, et près de 50% pour les patients âgés hospitalisés dans le cadre de maladies chroniques de type cancer ou décompensation cardiaque.

Si on utilise les critères GLIM de dénutrition proposés par les sociétés internationales, l’incidence est davantage élevée, atteignant 7 à 13% dans la population âgée vivant à domicile, et près de 50% pour les patients âgés hospitalisés dans le cadre de maladies chroniques de type cancer ou décompensation cardiaque.

Facteurs étiologiques

Alors que la dénutrition est essentiellement liée à une maladie chez le patient jeune, chez le sujet âgé, elle est grandement due à une diminution des ingesta alimentaires. Différents facteurs y contribuent:

1. Facteurs physiologiques liés à l’âge

L’âge entraîne des modifications des mécanismes complexes de l’appétit. Les mécanismes de contrôle de l’appétit sont de type homéostatiques - impliquant des mécanismes hormonaux subtils (gréline, leptine, insuline, ...) et de contrôle de l’axe cerveau-intestin (dont le système nerveux entérique et autonome, en particulier le nerf vague X) agissant au niveau de l’hypothalamus. Ces mécanismes de contrôle de l’appétit sont aussi de type hédoniques, liés à des expériences sensorielles et émotionnelles, et en partie liés aux substances produites par le microbiote intestinal. Or, le microbiote du sujet âgé perd de sa diversité et donc de ses effets sur l’organisme. On parle de l’axe cerveau-intestin-microbiote.

Par ailleurs, l’âge entraîne souvent des modifications du goût et de l’odorat, entraînant une diminution de la prise alimentaire, aggravée par une perte d’appétit liée à l’âge et une satiété précoce.

2. Facteurs physiques

La diminution des ingesta alimentaires peut être causée par une mauvaise hygiène dentaire, une diminution de la sécrétion salivaire (en partie causée par des médicaments) ou encore une dysphagie, très fréquente et sous-estimée dans le contexte de maladie neuro-dégénérative (post- accident vasculaire cérébral, Parkinson, démence).

De plus, des affections de type arthrose ou ostéoarthrite, ainsi qu’une perte de force musculaire peuvent affecter l’usage des mains et des bras limitant également la prise d’aliments et de boissons. Ceci peut diminuer la force de préhension nécessaire à la prise des couverts et des verres.

3. Troubles mentaux et cognitifs

Les désordres cognitifs perturbent l’état nutritionnel par une diminution des prises alimentaires et, dans certains cas, une augmentation des dépenses énergétiques (déambulation ininterrompue, non contrôlée). La démence à un stade avancé provoque des troubles de mastication et de déglutition. La dépression engendre aussi de l’anorexie. Une étude récente réalisée en Belgique a montré que 50% des personnes vivants en maisons de repos reçoivent des anxiolytiques ou des antidépresseurs .

4. Maladies et médications

La population âgée est plus à risque de développer une affection aigue de type bronchopneumonie ou de souffrir de maladie chronique (cancer, pathologies cardiovasculaires, troubles neuro-dégénératifs). Des études ont montré que la présence d’une inflammation liée à une maladie est associée à une diminution des ingesta alimentaires. Pour rappel, on trouve la présence d’une maladie inflammatoire parmi les critères GLIM de dénutrition.

Une hospitalisation, une période péri-opératoire, une période d’immobilisation, l’imposition de jeûne en vue d’examens ou d’actes chirurgicaux ou encore la douleur contribuent à une dénutrition. Pour le sujet âgé, une prise en charge nutritionnelle est d’une importance majeure en post-hospitalisation.

Par ailleurs, de nombreux traitements (chimiothérapie, antalgiques de type morphiniques, antidépresseurs, anti- diabétiques oraux, antibiotiques...) peuvent impacter la prise alimentaire, en causant une perte d’appétit, une diminution salivaire, de la diarrhée ou constipation, des nausées, etc.

5. Facteurs sociaux et financiers

L’isolement social altère la prise alimentaire par perte de convivialité, facteur important, souligné en particulier dans le régime méditerranéen. Des perturbations psychologiques liées à la perte d’un conjoint ou d’un proche, ou au déracinement lié à une institutionnalisation, s’accompagnent très souvent d’une perte d’appétit. Les personnes âgées qui perdent leur autonomie deviennent dépendantes de l’offre alimentaire qu’on leur propose.

N’oublions pas que la qualité de l’alimentation va dépendre des possibilités financières de nombreuses personnes, en particulier âgées. Une alimentation de moindre qualité nutritionnelle est en général moins chère. Dans de nombreux hôpitaux et dans certaines maisons de repos et de soins, la valeur nutritive de l’alimentation est limitée suite à des restrictions budgétaires, malgré les interventions des membres des services de diététique. Dans les maisons de repos et de soins, l’offre alimentaire est aussi limitée par le manque de formation nutritionnelle relative à l’âge des résidents de la part du personnel soignant et de cuisine.

De plus, le manque de soignants ou d’aide-soignants impacte l’assistance nutritionnelle. Dans certaines institutions hospitalières ou de soins, la prise des repas souffre d’un environnement peu favorable.

6. Facteurs nutritionnels spécifiques

Des facteurs diététiques comme une alimentation déséquilibrée pauvre en protéines, l’évitement de certains aliments, une consommation abusive d’alcool, certains régimes alimentaires choisis ou imposés de manière inadéquate, participent à un apport nutritionnel inadéquat.

7. Facteurs de risque

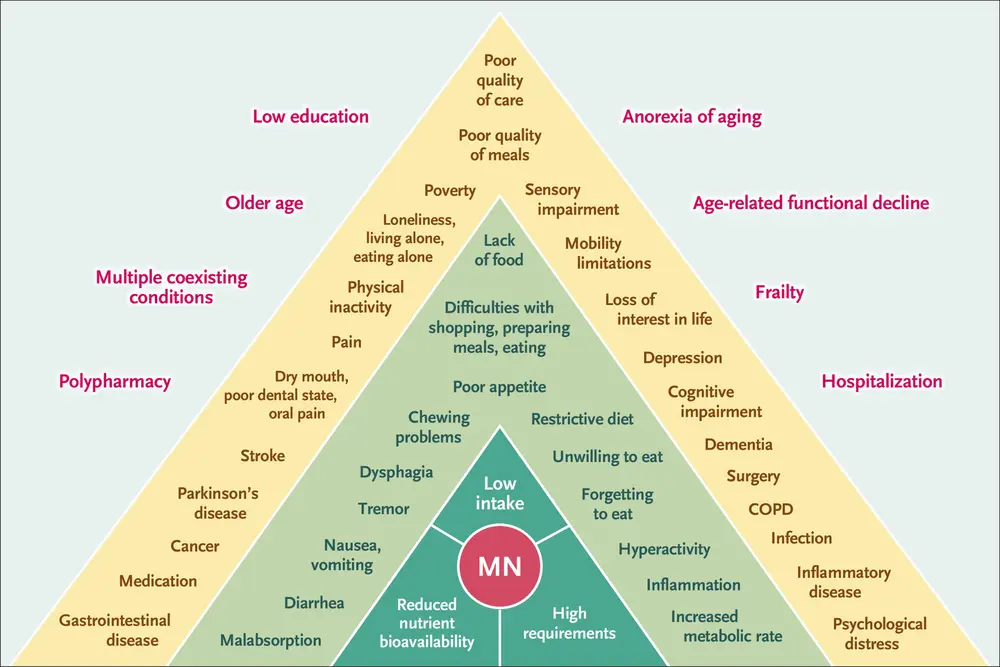

Comme beaucoup de syndromes chez la personne âgée, la dénutrition est le plus souvent multifactorielle, variable d’un individu à l’autre et en partie dépendante du lieu de résidence (domicile, maison de repos et de soins, hôpital).

Pour les personnes vivant à domicile, l’isolement social, une récente hospitalisation et/ou une perte d’autonomie fonctionnelle sont les facteurs les plus impactants. Le modèle connu sous le nom de DoMAP (Determinants of Malnutrition in Aged Persons) est un schéma divisé en trois sections, indiquant au centre les trois mécanismes majeurs de dénutrition (diminution des apports, augmentation des besoins énergétiques, accès alimentaire limité), en deuxième ligne les facteurs influençant directement ces trois niveaux et en périphérie, un nombre plus nombreux de facteurs ou situations cliniques qui influencent indirectement les mécanismes de base.

Une perte d’appétit et de poids liées à une situation aiguë sont en général faciles à détecter. Une perte de poids progressive, souvent associée à une diminution d’activité et une sensation de fatigue, liée à une ou plusieurs causes citées précédemment peut être insidieuse et non détectée précocement, que ce soit par le patient lui- même, les proches ou les soignants.

Méthodes diagnostiques de la dénutrition liée à la maladie et/ou l’âge

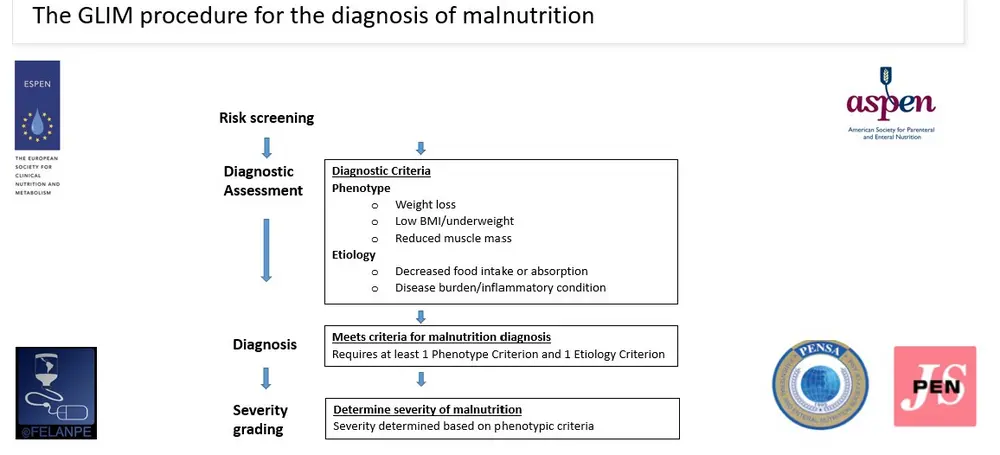

Depuis cinq ans, les sociétés scientifiques internationales dans le domaine de la nutrition clinique ont développé et validé les critères de dénutrition dits GLIM, qui incluent trois facteurs phénotypiques (perte de poids, BMI bas et diminution de la masse musculaire) et deux facteurs étiologiques (diminution des ingesta, présence d’un état inflammatoire). La présence d’au moins un facteur phénotypique et d’un facteur étiologique permet le diagnostic de dénutrition.

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, la seule différence est le cutt-off du BMI (inférieur à 22, au lieu de 20). Une évaluation des critères GLIM après cinq ans d’utilisation a été publiée en 2025. Soulignons que ces critères ne considèrent pas de paramètres biologiques comme le taux d’albuminémie ou de préalbumine. En effet, ces valeurs biologiques sont influencées par l’état d’hydratation, la présence d’une inflammation, la fonction rénale et hépatique. Le taux d’albuminémie a néanmoins une valeur pronostic pour le patient.

Comme évoqué précédemment, le score de dépistage le plus utilisé chez la personne âgée est le MNA. Il existe une évaluation courte, qui prend quelques minutes (MNA Short Form). Des évaluations régulières et répétées doivent être mises en place, compte tenu de situations cliniques rapidement évolutives chez la personne âgée.

Alors que dans les zones défavorisées (guerre, climat, niveau économique, ...), la dénutrition est souvent liée à des facteurs environnementaux, dans les pays industrialisés, la dénutrition de la personne âgée est synonyme d’un syndrome gériatrique dans lequel les causes spécifiques à chaque individu doivent être mises en évidence. Des évaluations régulières et répétées doivent être mises en place, compte tenu de situations cliniques rapidement évolutives chez la personne âgée.

Diagnostic différentiel

Il importe de distinguer la dénutrition de la sarcopénie, qui se définit comme une perte de la masse musculaire mais aussi de la force musculaire. La sarcopénie est le plus souvent associée au processus de vieillissement. Il peut exister un ‘overlap’ (points communs) entre dénutrition et sarcopénie. L’obésité sarcopénique est un sujet de plus en plus abordé. Elle se caractérise par un morphotype d’excès pondéral (masse grasse), mais avec une perte de masse et de fonction musculaires. L’obésité sarcopénique est fréquente chez les personnes âgées.

L’évaluation de la composition corporelle par bio-impédancemétrie (méthode aisée et rapide), identifiant la masse grasse et la masse maigre (muscle), est de plus en plus recommandée comme facteur pronostic, mais encore limitée dans son usage.

La cachexie a été souvent associée à une dénutrition puisqu’elle cause une perte de poids et de masse musculaire. La cachexie se rencontre dans des situations cliniques avancées, comme une faillite hépatique ou cardiaque, mais aussi en cas d’inflammation sévère qui se rencontre dans plusieurs types de cancer. Différents mécanismes interviennent dans la cachexie, dont la production de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, Il -6, TNF-alpha qui a été initialement appelée ‘cachectine’, ...) et de substances produites par la tumeur.

Définition des objectifs d’un traitement nutritionnel

Les objectifs nutritionnels doivent considérer les apports nutritionnels (ex : en protéines) en plus de l’évaluation de l’état nutritionnel (poids, BMI,...).

Les objectifs nutritionnels doivent considérer les apports nutritionnels (ex : en protéines) en plus de l’évaluation de l’état nutritionnel (poids, BMI,...).

Chez la personne âgée, il est recommandé d’administrer 30-35 kcal par kg de poids, et 1-1,2 g de protéines par kg de poids. Il faut cependant considérer des apports à titre individuel en tenant compte de l’âge du patient, de son état nutritionnel, de la présence d’une maladie aigue ou chronique, de l’activité physique, de la tolérance digestive, des habitudes alimentaires culturelles.

Il est admis que les besoins en protéines de la personne âgée sont supérieurs à ceux d’un sujet jeune. L’assimilation des protéines par les muscles est moins bonne chez la personne âgée, due à une résistance anabolique. En cas d’insuffisance rénale sévère de grade 4 à 5, une restriction protéique pour protéger la fonction rénale devra faire l’objet de discussions. Il faut également tenir compte de besoins spécifiques en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Des apports systématiques en vitamine D sont recommandés, essentiellement liés à l’absence d’exposition solaire. Des recommandations concernant les autres vitamines et oligo-éléments sont disponibles sur le guidelines ESPEN portant sur ce sujet.

Soulignons également l’importance d’une hydratation correcte, compte tenu de la perte de sensation de soif de la personne âgée.

Principes généraux des soins nutritionnels: prévention, personnalisation, intégration

La prévention de la dénutrition chez la personne âgée est importante car elle peut survenir plus rapidement que chez le sujet jeune, mais elle est également plus difficile à corriger. Dans l’étude prospective appelée EFFORT, il a été démontré qu’une prise en charge nutritionnelle personnalisée des patients hospitalisés avait un effet favorable sur le pronostic global ; ceci est surtout vrai chez les patients âgés de plus de 80 ans.

De plus, il importe que l’intervention nutritionnelle soit intégrée dans la prise en charge thérapeutique globale, en concertation avec tous les intervenants. L’information sur les objectifs donnés au patient est indispensable.

Interventions étiologiques et de support

En dehors de la prise en charge nutritionnelle elle-même, il faut considérer tous les facteurs pouvant contribuer à une dénutrition: dentition et appareil dentaire, dysphagie, interférence médicamenteuse, dépression, isolement, ...

Il importe aussi d’assurer des soins de nursing adéquats, ainsi que le maintien d’une activité physique adaptée.

Interventions nutritionnelles

La première approche reste bien sûr l’alimentation orale. Le rôle du diététicien est majeur. En plus du choix des aliments et de leur texture, des méthodes d’enrichissement, notamment en protéines et en énergie, sont possibles.

Ensuite, on peut proposer la prise de compléments nutritionnels oraux (CNO) en supplément de l’alimentation orale. Différentes saveurs et textures sont disponibles. La prise de ces CNO doit être monitorée et réévaluée régulièrement. Un CNO apporte entre 15 et 20 g de protéines et 200 à 400 kcal. Les CNO ne doivent pas être prescrits systématiquement en première intention, mais seulement en cas d’échec d’une alimentation adaptée ou enrichie.

Les indications de nutrition entérale et parentérale sont identiques à celles de patients jeunes. La décision de commencer une alimentation dite 'artificielle' doit tenir compte de la stratégie globale et du pronostic. Dans de nombreux cas, il faut tenir compte de considérations éthiques qui incluent le choix et la volonté du patient, le principe de bienfaisance et d’éviter une malfaisance.

En particulier, la mise en place d’une gastrostomie par voie endoscopique ou chirurgicale doit faire l’objet d’une concertation multidisciplinaire et une information adéquate au patient.

Conclusions

La dénutrition liée à la maladie et/ou l’âge est fréquente, souvent insidieuse, multifactorielle et sous-estimée. Un dépistage systématique, notamment par le MNA SF, est hautement recommandé, au moins une fois par an à domicile, à chaque admission à l’hôpital et/ou en maison de soins (à répéter une fois par mois en maison de soins). En cas de risque de dénutrition, le dépistage doit être complété par une évaluation de la dénutrition par le score GLIM.

La dénutrition liée à la maladie et/ou l’âge est fréquente, souvent insidieuse, multifactorielle et sous-estimée. Un dépistage systématique, notamment par le MNA SF, est hautement recommandé, au moins une fois par an à domicile, à chaque admission à l’hôpital et/ou en maison de soins (à répéter une fois par mois en maison de soins). En cas de risque de dénutrition, le dépistage doit être complété par une évaluation de la dénutrition par le score GLIM.

Le statut nutritionnel a un impact sur la tolérance aux traitements, le risque de complications, la mortalité, la qualité de vie mais aussi sur les coûts de soins de santé.

Tous les soignants, mais aussi les patients et leurs proches, doivent être formés et sensibilisés à cet aspect de la santé. L’intervention nutritionnelle doit être personnalisée et adaptée à chaque patient. Le rôle des soignants de première ligne qui connaissent les aspects médicaux mais aussi psychologiques et socio-économiques du patient est essentiel.

En collaboration avec 'BeONCA' (Optimal Nutritional Care for all), plateforme qui regroupe, avec le soutien du SPF Santé publique et de Question-Santé ASBL, près de 40 partenaires dans le domaine de la prise en charge nutritionnelle des patients. Infos: https://european-nutrition.org et sur https://www.espen.org pour le programme de la MAW (Malnutrition Awareness Week) partout en Europe.