Dossier pesticides

Santé publique : les effets des pesticides ne peuvent plus être ignorés

Les pesticides inquiètent désormais autant les médecins que les agriculteurs. Le quatrième épisode de notre dossier examine en détail les risques sanitaires et les constats dressés par les spécialistes.

Laurent Zanella

Longtemps restée dans l’angle mort des politiques publiques, la question de l’impact sanitaire des pesticides s’impose désormais comme un enjeu de santé publique majeur.

Les auditions menées au Parlement wallon depuis le 24 juin 2025 ont mis en lumière une série de constats préoccupants : augmentation de certaines pathologies, exposition chronique des agriculteurs et des riverains, lacunes structurelles dans la surveillance et la prévention.

L’ensemble des acteurs scientifiques et médicaux, de manière globale, appellent à replacer l’environnement au cœur de la réflexion médicale et à reconnaître l’urgence d’une politique sanitaire proactive, fondée sur le principe de précaution.

Des pathologies émergentes mal documentées

En Belgique, les maladies liées aux pesticides ne bénéficient d’aucune reconnaissance officielle. Cette absence de reconnaissance ne relève pas d’un simple vide administratif : elle prive les professionnels exposés, en particulier les agriculteurs, d’un accès à des filières de soins adaptées, à des mécanismes d’indemnisation et à une protection réglementaire effective. C’est l’un des angles morts majeurs d’une politique de santé environnementale encore balbutiante.

Ce constat s’inscrit dans un paysage plus large de défaillance des outils de veille sanitaire. Le Dr Sébastien Cleeren, membre de la cellule environnement de la SSMG, déplore l’inaccessibilité des données épidémiologiques : « On n’a pas accès aux chiffres du registre du cancer. On ne demanderait mieux que d’y avoir accès. On ne peut donc pas, par exemple, comparer l’exposition à certaines pathologies. » La cellule environnement de la SSMG plaide pour un soutien actif à la recherche indépendante, fondée sur des données ouvertes et un pilotage public transparent.

Le Dr Cleeren va même plus loin et dénonce une volonté politique de dissimulation. « Il faut être lucide et voir les choses en face : dans ce genre de sujets, on nage dans des conflits d’intérêts et de la corruption. Appelons un chat un chat. Par exemple, l’année passée, la cellule environnement de la SSMG a eu un contrat avec le SPF Santé publique pour travailler sur le contenu de la campagne nationale sur les perturbateurs endocriniens. On disait que les pesticides étaient une source importante de perturbateurs endocriniens et l’on s’est fait museler. On nous a dit : ‘Non, vous n’avez pas le droit de dire cela’. On a cassé le contrat. On ne peut pas se permettre, légalement, de mentir, même par omission. » Ce cas illustre les tensions persistantes entre impératifs de santé publique et intérêts économiques ou politiques.

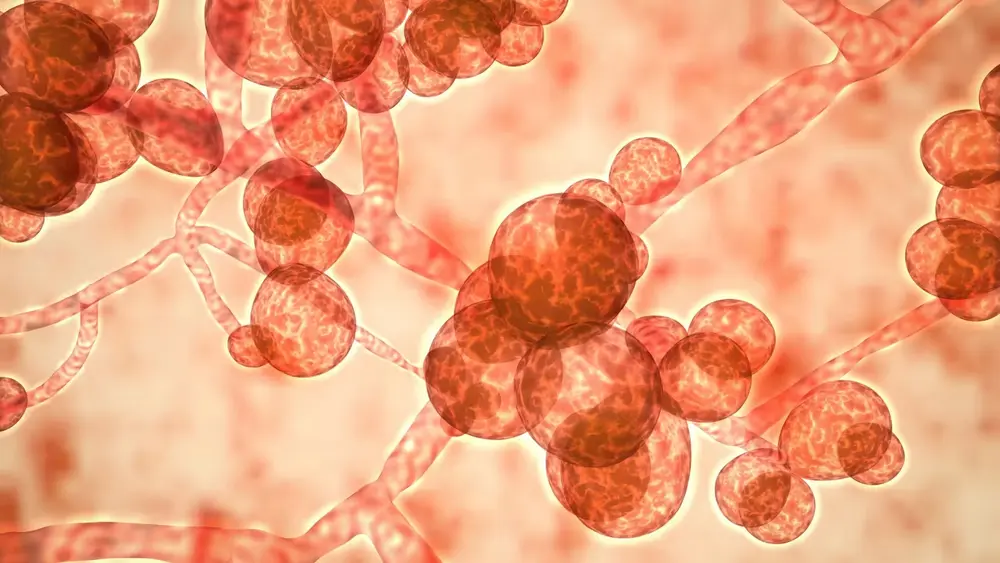

En parallèle, le Pr Grégoire Wieërs, directeur du département de médecine de l’Université de Namur, a détaillé les effets potentiels de plusieurs familles de pesticides sur la santé : perturbation endocrinienne à très faibles doses, altérations neurologiques, atteintes du microbiote, cancérogénicité, résistance microbienne. L’usage croisé de certaines molécules en agriculture et en médecine humaine, comme les azolés antifongiques, constitue selon lui un facteur aggravant : « On sélectionne dans l’environnement des pathogènes résistants qui deviennent ensuite incontrôlables à l’hôpital. »

Des pathologies nouvelles émergent. Le Pr Wieërs évoque notamment le cas du champignon Candida auris, résistant à plusieurs classes d’antifongiques utilisés en agriculture. « Ce sont des propriétés exceptionnelles qui ont déjà été responsables de 16 infections en Belgique et de 1.800 cas en Europe entre 2013 et 2021. » Et de souligner le lien direct entre pratiques phytosanitaires, mutations pathogènes et risques hospitaliers.

Le Pr Wieërs insiste également sur un point souvent mal compris : les pesticides agissent à des doses infimes, bien en dessous des seuils toxiques classiques. « Les perturbateurs endocriniens ont la particularité d’exercer un effet biologique important à des concentrations très basses, de l’ordre du picomolaire […] soit les concentrations auxquelles sont exposées les populations régionales wallonnes. » En d’autres termes, les expositions dites « faibles » sont en réalité suffisantes pour déclencher des mécanismes hormonaux ou immunitaires complexes, non pris en compte dans les réglementations actuelles.

Ces effets différés et systémiques compliquent l’établissement de liens de causalité. Mais les courbes d’incidence des cancers hormonosensibles, comme celui du sein ou de la prostate, s’accumulent depuis plusieurs décennies dans toutes les tranches d’âge. « Venir dire que c’est parce que la population vieillit est tout à fait erroné », avertit le Pr Wieërs, qui appelle à réorienter l’action publique vers des politiques de prévention primaire, fondées sur la réduction de l’exposome et non sur le seul dépistage.

« De l’ordre de 50 % de la présentation des maladies va changer à cause de changements environnementaux au sens large », prévient encore le Pr Wieërs, citant Nature. Un « One Health » élargi s’impose, conclut-il, pour penser ensemble environnement, santé humaine et pratiques agricoles.

Les travailleurs agricoles : premières victimes

Si les risques posés par les pesticides concernent l’ensemble de la population, les premières victimes sont ceux qui les manipulent au quotidien.

« Les agriculteurs sont en première ligne et sont les premières victimes de l’utilisation des pesticides », confirme le Pr Bruno Schiffers, professeur honoraire de sciences agronomiques à l’ULiège, dénonçant l’absence de reconnaissance de cette réalité en Belgique. Alors qu’en France, la maladie de Parkinson est déjà reconnue comme maladie professionnelle chez les travailleurs agricoles, « il n’y a aucune maladie professionnelle liée à l’emploi des pesticides en Belgique », a-t-il rappelé, s’étonnant de ce retard réglementaire. La littérature établit pourtant des liens entre exposition aux pesticides et pathologies graves (cancers hématologiques, Parkinson, troubles du développement).

La toxicité des pesticides ne se limite pas à leur molécule active, rappelle pour sa part Céline Bertrand, membre de la cellule environnement de la SSMG. « Les formulations commerciales contiennent de nombreux coformulants, souvent plus toxiques que la substance active elle-même. Leur composition est opaque, très peu étudiée et rarement communiquée. » Elle cite notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des métaux lourds ou encore des PFAS retrouvés dans certaines formulations.

Les expositions les plus lourdes concernent les agriculteurs, avec une absorption à la fois cutanée, respiratoire et digestive. Le lien entre usage professionnel et cancers est documenté par plusieurs études. Une revue systématique récente conclut à un excès de cancers du poumon, de la prostate, du côlon et de myélomes multiples chez les applicateurs de pesticides. Le glyphosate, par exemple, est reconnu par la littérature indépendante comme perturbateur endocrinien selon au moins huit critères sur dix.

« Les pesticides représentent un risque important pour la santé des enfants comme pour celle des travailleurs agricoles », résume Céline Bertrand, qui alerte aussi sur l’exposition prénatale : des pesticides ou leurs métabolites ont été retrouvés dans le sang, le lait maternel, et les selles des nouveau-nés. Elle rappelle également l’initiative du CHU d’Amiens, en France, qui a ouvert une consultation dédiée aux pathologies pédiatriques liées à l’exposition aux pesticides, accueillant notamment des enfants d’agriculteurs.

Pourquoi ces risques restent-ils sous-évalués ?

Face à l’accumulation des preuves scientifiques – plus de 7.500 publications sur les effets des pesticides sur la santé humaine, 603 études analysées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), des cohortes majeures comme AGRICAN en France –, Bruno Schiffers pointe un déni persistant de la part des autorités wallonnes : « Les effets sanitaires sont solidement établis […], mais l’action n’est pas là. Pourquoi ce déni persistant de faits pourtant scientifiquement établis ? »

Du côté médical, le Dr John Pauluis, membre de la cellule environnement de la SSMG, décrit une situation de vulnérabilité systémique. « Nous sommes mis dans une situation difficile […] Les médecins ne sont pas formés et n’ont pas été avertis. La formation des médecins est donc déficiente. » Le manque d’un registre épidémiologique capable de relier de manière robuste l’exposition aux pesticides à l’apparition de pathologies chroniques n’aide pas. « Notre capacité de monter des observations sur le terrain n’est pas activée. Nous sommes mal outillés. »

À défaut de données de terrain, les généralistes ne peuvent ni documenter les cas, ni alerter les autorités, ni même prévenir efficacement leurs patients. Ce qui pose un problème de responsabilité médicale : « Un patient pourrait-il invoquer le fait de n’avoir pas été averti et donc d’avoir perdu la chance de minimiser son exposition ainsi que celle de ses enfants ? », s’interroge Pauluis, évoquant la notion juridique de « perte de chance ».

Le médecin généraliste met aussi en lumière un frein culturel : une forme d’auto-censure dans le corps médical face aux sujets liés à l’environnement. « Beaucoup de mes confrères ont peur de prendre des positions […], de peur d’être teintés d’écolo bobo, alors qu’il s’agit d’un problème de santé publique. Point barre. »

Sur le plan scientifique et réglementaire, Bruno Schiffers dénonce un décalage criant entre la masse de données disponibles et l’inaction des autorités. « Le Plan wallon de réduction des pesticides – osons le dire – n’a jamais réellement fonctionné. […] En réalité, on ne collecte pas les données de manière organisée en Wallonie. » Ce déficit n’est pas anodin. Il empêche toute évaluation indépendante du risque, réduit la transparence du débat public, et laisse la voie libre aux pressions économiques.

Plus grave encore, l’évaluation des risques repose largement sur des modèles fournis… par les fabricants eux-mêmes. « Personne n’a accès aux données qui ont servi à établir ces modèles, y compris les autorités européennes. C’est une boîte noire qui sort des chiffres. » Les seuils d’exposition sont souvent calculés à partir de données non pertinentes (par exemple en extrapolant la toxicité orale pour évaluer un risque cutané), sur des espèces de laboratoire sans lien avec la faune locale, ou avec des protocoles inadaptés. Résultat : « Les modèles que l’on utilise pour prédire les risques sont plutôt médiocres et ne sont pas capables de les prédire réellement. »

Cette faiblesse des outils d’évaluation a des conséquences concrètes. La Région wallonne accorde chaque année des dérogations pour des substances pourtant interdites au niveau européen pour des raisons sanitaires. Les justifications sont économiques, souvent invoquées au nom de la compétitivité agricole, alors même que, selon le Pr Schiffers, « notre système de production alimentaire en Wallonie est totalement déséquilibré […] On importe 84 % de nos fruits et légumes. » Et de conclure : « Le risque doit être considéré dans ce cas comme inacceptable. Les faits sont là. L’échec de la gestion wallonne est patent. »

Des données encore parcellaires

La Wallonie est pourtant au courant. Et elles détient des données et des outils, par le biais notamment de l’Institut scientifique de service public (ISSeP). Bien que les données disponibles restent fragmentaires, elles confirment l’étendue du problème.

Pierre Jacquemin, responsable de la cellule environnement-santé de l’ISSeP, a par exemple détaillé aux parlementaires les outils de surveillance développés dans le cadre du programme SIGENSA (Système d'information géographique en environnement-santé). Parmi eux, une carte d’exposition potentielle aux pesticides d’origine agricole, établie à l’échelle communale, permet d’identifier les zones où les populations pourraient être davantage exposées, notamment en raison de la proximité des épandages.

Problème ; cette carte n’a jamais été diffusée au grand public. « Si on donne cette carte au citoyen lambda, il va aller regarder sa commune et constater, par exemple, qu’elle est en bleu très foncé et cela va être anxiogène pour lui », justifie Pierre Jacquemin. L’outil reste aujourd’hui réservé aux échanges avec les agriculteurs et les communes, dans un objectif de dialogue et de prévention. Car, prévient Pierre Jacquemin, « ce n’est pas une carte de risque, c’est un outil comparatif ».

L’ISSeP dispose également d’un responsable de projets pesticides air et sol, en la personne d’Éric Gismondi. Parmi ses projet, un biomonitoring mené auprès des agriculteurs wallons. Si l’effectif de l’étude (50 participants) peut sembler faible, il est considéré comme « intéressant pour tirer des conclusions robustes », selon lui. Éric Gismondi souligne les lourdes contraintes logistiques du protocole, qui exigent des prélèvements répétés et leur conservation à domicile : un facteur qui expliquerait la faible participation.

L’étude cible uniquement des agriculteurs conventionnels utilisant eux-mêmes des produits phytopharmaceutiques, en période de traitement et hors traitement. Deux types d’analyses sont réalisés : l’une ciblée, basée sur les substances déclarées par les agriculteurs via un questionnaire, et l’autre en « screening », permettant de détecter de manière aveugle toutes les molécules présentes dans les échantillons. Cette approche permettra aussi de mettre en évidence d’éventuelles traces de pesticides interdits. Les résultats consolidés de l’étude sont attendus pour fin 2027.

Vers un modèle One Health ?

Face à cette « bombe à retardement » que sont les pesticides, pour reprendre les propos du Dr Pauluis, l’une des solutions - outre l'essentielle prévention - est d’avancer vers le modèle One Health.

Le Pr Wieërs défend cette approche intégrée des enjeux sanitaires liés aux pesticides. Coordonnateur du nouveau cours transversal « One Health » donné à l’ensemble des bacheliers de l’université, il souligne la nécessité de lier systématiquement santé humaine, animale et environnementale dans l’analyse des risques : « Les pesticides représentent un problème de santé publique majeur, qui ne peut être réduit à une seule dimension. »

Le directeur du département de médecine de l’UNamur plaide également pour un renforcement du biomonitoring environnemental et une révision des seuils toxicologiques actuels, jugés inadaptés à l’effet non linéaire des perturbateurs endocriniens.

Face à ces constats, il appelle à un changement de gouvernance : « le secteur universitaire devrait pouvoir intervenir comme un interlocuteur indépendant sur l’analyse des données scientifiques, sur leur interprétation et sur la façon dont l’information peut être rendue aux législateurs ou aux autorités compétentes. »